(三)战略定位。

——长江上游重要生态安全屏障。牢固树立上游意识,强化上游担当,准确把握攀西裂谷区域特征,持续推进山水林田湖草沙系统治理和生物多样性保护,提升自然生态环境稳定性和生态服务功能,增强生态系统韧性,打造金沙江干热河谷生态修复治理样板,高标准打好污染防治攻坚战,守护好生态环境安全底线,不断筑牢长江上游重要生态屏障。

——共同富裕试验区市域样板。以推动高质量发展为主题,以缩小地区差距、城乡差距、收入差距“三大差距”为主攻方向,探索建立共同富裕的体制机制和政策体系,推动共同富裕的制度创新和实践创新,努力形成共建共享、共富共荣的社会格局。

——全球钒钛产业示范基地。依托钒钛磁铁矿战略资源优势和攀西国家战略资源创新开发试验区平台,加快钒钛磁铁矿综合利用,持续推进钒钛产业链延链补链强链,提高钒钛资源就地转化率,做大做强钢铁、钒钛产业集群,建强中国钒钛之都,打造世界级钒钛产业基地。

——阳光康养旅游目的地。依托气候资源、农业物产、文旅资源等优势,大力发展现代康养旅游度假产业,促进农文旅融合发展,打造金沙江、雅砻江、安宁河沿岸阳光生态经济走廊,推动“攀大丽(香)”旅游“金三角”一体化发展,构建阳光康养产业生态圈,加快建设高颜值阳光康养名城。

——全国重要清洁能源基地。深入落实国家“双碳”战略,培育新能源产业生态圈,推动“水风光氢储”五位一体、多能互补、协调发展,聚焦打造氢能产业示范城市、新能源示范城市、绿色低碳产业集中承载地,培育壮大多元绿色氢制备、氢储存、氢运输、氢能应用产业,建设全国重要清洁能源基地,推动氢能全要素全产业链发展。

(四)建设目标。

到2027年,美丽攀枝花建设取得初步成效。开放紧凑、蓝绿交织、产城人山水共融的空间格局初步构建,绿色发展理念深入人心,生态环境质量持续提升,绿色低碳生产生活方式进一步形成,产业活力充分迸发,城市功能不断优化,传统历史文化得到传承和弘扬,生态价值转化通道不断拓宽,城乡融合发展水平持续提高。

——生态屏障持续筑牢。主要污染物排放总量持续下降,生态环境质量持续改善,森林质量和防灾能力持续提升,生态环境治理体系更加健全,突出生态环境问题得到有效解决,把攀枝花建设成为展示习近平生态文明思想的重要窗口。到2027年,生态质量指数稳中向好,国省考核断面地表水质量达到或优于Ⅲ类水体比例保持100%,空气质量优良天数比率不低于97.3%,受污染耕地安全利用率达到95%,重点生物物种种数保护率不低于90%。

——城乡环境更加宜居。城乡高品质人居环境,自然和谐、山水交融的立体公园城市加快形成,绿色便捷的现代化基础设施体系加快建设,科技创新能力和教育水平全面提升。到2027年,县级及以上城市集中式饮用水水源地水质达标率保持100%,生活垃圾分类居民小区覆盖率达到100%,农村卫生厕所普及率不低于96%,行政村生活污水有效治理比例不低于90%。

——绿色经济持续壮大。国土空间开发保护格局不断优化,低碳循环产业形成规模,绿色交通体系不断健全完善,能源资源配置更加合理,发展方式绿色转型提速增效。碳排放强度持续降低,减污降碳协同度显著提升,绿色低碳生产生活方式基本形成。到2027年,单位地区生产总值二氧化碳排放降低完成省政府下达目标,非化石能源消费比重不低于33%,绿色低碳优势产业营业收入占规模以上工业比重不低于24.8%。

——人文魅力更加璀璨。文化事业繁荣发展,建成文旅产业高度融合的区域文化高地和阳光康养旅游目的地,基本建成文化旅游强市。到2027年,文化及相关产业增加值占地区生产总值比重持续上升,发展全域旅游,促进生态文化繁荣发展。

到2030年,美丽攀枝花建设取得明显成效。经济社会绿色转型发展和全体人民共同富裕取得显著进展,美丽城镇、美丽乡村、美丽河湖、美丽交通、城市公园和绿地等美丽细胞建设百花齐放,生态环境质量位居全省前列,生态系统功能显著提升,长江上游生态屏障进一步巩固,形成可复制推广的“攀枝花经验”。

到2035年,基本建成美丽攀枝花,打造美丽四川典范。生态环境质量保持全省前列,生态系统多样性、稳定性、持续性显著提升,生态空间与生产生活空间衔接融合,现代化城市治理体系成熟定型,现代产业体系全面建成,美丽攀枝花基本建成。

展望至本世纪中叶,美丽攀枝花全面建成。成为绿色高质量发展和共同富裕示范样板,城市生态文明建设不断拓展广度深度,生态环境治理体系和治理能力现代化全面实现,绿色发展方式和生活方式全面形成,宜居宜人宜业的优美生态环境成为常态。

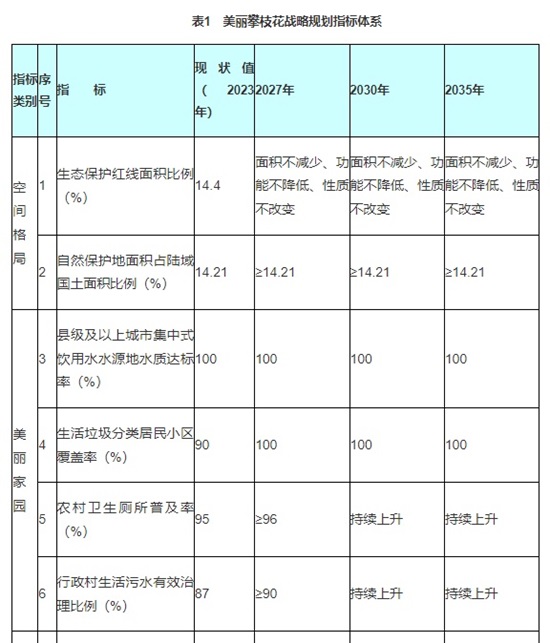

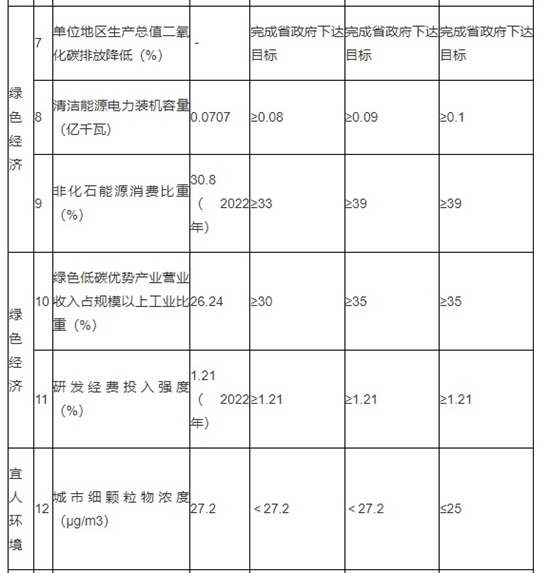

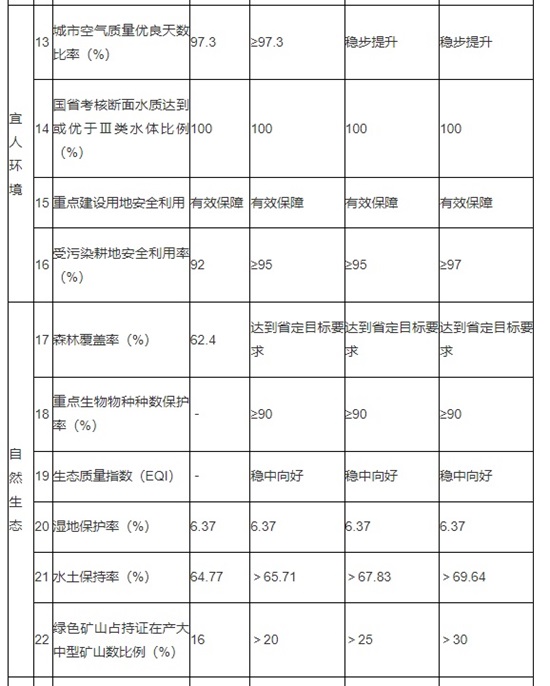

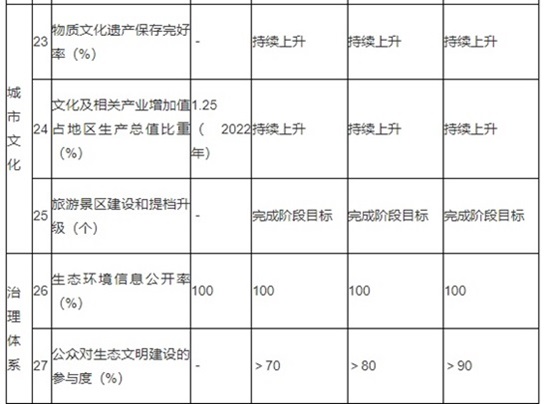

(五)规划指标。

参考《美丽四川建设战略规划纲要(2022—2035年)》中的26项规划指标,结合攀枝花市实际情况和新要求,将“国考断面地表水质量达到或优于Ⅲ类水体比例”调整为“国省考核断面水质达到或优于Ⅲ类水体比例”,将“国家级(省级)全域旅游示范区”调整为“旅游景区建设和提档升级”。此外,考虑攀枝花市作为全国首批绿色矿业发展示范区,新增“绿色矿山占持证在产大中型矿山数比例”地方特色指标。美丽攀枝花战略规划指标共27项,详见表1。

三、重点任务

(一)构建山水相融的秀美空间。

构建“一屏两片,两心两带”的国土空间总体格局,建设以中心城市、县域城镇、特色集镇、新型农村社区为骨架的城乡一体化新体系,加强空间边界管理与用途管控,开展主体功能区分区细化,打造山水相融的宜居康养城市。

1.严格国土空间开发与保护。

优化国土空间开发保护格局。构建“一屏两片,两心两带”的国土空间总体格局,推进东区、西区、仁和中部、盐边南部和钒钛高新区发展,筑强区域发展极核,建设市域自然生态经济区;依托安宁河流域生态廊道,支持米易县城建设城市副中心。此外,进一步优化农业、生态、城镇空间布局,构建科学、适度、有序的国土空间保护开发格局,划定三类主体功能区,其中东区、西区、仁和区为城市化地区,米易县为农产品主产区,盐边县北部为重点生态功能区,补充能源资源富集区为叠加功能区。城市化地区重点促进经济集聚、人口集聚、资源集聚,保护好生态空间;农产品主产区坚持“藏粮于地、藏粮于技”,严格耕地种植用途管控,加快推进耕地提质增量工程,持续提高农业单产及综合生产能力;生态功能区重点保护生态环境、提供生态产品,支持生态功能区的人口逐步有序转移。

加强空间边界管理与用途管控。严守耕地和永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界“三条控制线”。全面落实攀枝花市国土空间总体规划,健全国土空间开发保护制度,建立和实施常态化国土动态监测评估预警和监管机制。加快建立国土空间基础信息平台和“一张图”实施监督信息系统,实现国土空间全域覆盖、全要素管控。实施严格的生态环境分区管控,严守生态保护红线,科学指导各类开发保护建设活动。到2035年,耕地保护面积不低于515.98平方公里,占市域面积不低于6.96%;永久基本农田保护面积不低于350.30平方公里,占市域面积不低于4.73%;生态保护红线面积不低于1067.04平方公里,占市域面积不低于14.40%。

2.打造山清水秀的生态空间。

构建“一屏、多廊、多点”生态空间布局。以雅砻江流域二滩水库集水区及西北部海拔1600米以上的森林保育区为核心,筑牢西北部森林及生物多样性生态屏障,以自然恢复为主,开展受损土地和矿山生态修复;构筑流域生态廊道及水土保持带,一级生态廊道包括金沙江、雅砻江、安宁河生态廊道和水土保持带,二级生态廊道包括大河、把关河、岩羊河、三源河、永兴河、新坪河等流域生态廊道;开展生态次区域及生态节点建设与保护,保护好以自然保护区、地质公园、森林公园、风景名胜区等自然保护地为主体的重点生态空间。

3.打造宜居宜人的生活空间。

优化城镇空间格局。构建“市域中心城市—县域中心城镇—中心镇—一般镇”四级城镇体系,一体推进攀枝花城区、县城、中心镇和特色小城镇建设。构建以中心城区为核心,盐边县城、大田镇、平地镇、中坝乡等周边城镇为支撑的攀枝花城区,优化提升中心城区在区域教育、医疗、信息、文化和创新格局中的地位和能级。建强县域经济发展支点,推进以米易县、盐边县县城为重要载体的城镇化建设,增强辐射带动周边乡镇和乡村发展能力。分类推进中心镇和一般乡镇建设,在渔门镇建设辐射周边乡镇的综合型中心镇,在红格镇、新山乡、撒莲镇、格萨拉乡、普威镇建设文旅康养特色乡镇,在新九镇、白马镇、湾丘乡建设工矿特色乡镇,在丙谷镇、平地镇、大田镇、同德镇等建设农业特色乡镇,在白坡乡、共和乡、麻陇乡、国胜乡等建设以林果、烤烟、茶叶等生态产品为名片的生态特色乡镇。