Feed-in tariff模式在不同的政治团体都有许多支持者,就像在联邦议院代表各党派的成员一样。如可再生能源协会,环保团体,农民组织,基督教教会和金属工人联盟等,都支持可再生能源。而在1995年的争论之前是从没有过如此广大的联盟热衷于发展可再生能源的。自从欧洲法院于2001年发布德国可再生能源上网法与欧盟法律相容的裁决以来,风能的发展得以破冰,于是风能价值链上的一系列产业随即蓬勃发展,这一成功得益于环境目标和政治-经济目标的结合。

2.6 稳定的陆上发展和离岸规划(2002-)

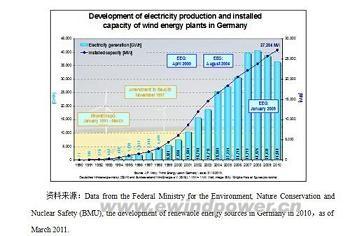

随着风能的快速发展,最优地段内的风能建设近乎饱和,要找到合适的地段建设风电场都必须经过激烈的竞争。因此陆上风力发电系统的新建在2002年后放缓了。同时代之以对小容量、旧系统以及低效率的风电装机的更新。尽管如此,风能装机容量的增加仍然保持在一个稳定的水平,很大程度上归功于由技术进步导致的每个系统的输出功率的增加。 2002年,平均每台新风机的容量仅为1.4MW,在2010年超过2兆瓦,甚至5兆瓦系统的批量生产技术也已成熟。几乎风力发电量每年增加近2万千瓦。总装机容量也从2002年的12万千瓦升至2010年底的27万千瓦。

风能系统的进步不仅仅表现在转子增大和机塔加高,而是表现在内部的技术上,无论是离岸风能和陆上风能都已经在优化改进,就算是最新一代的机器也仍然有改进的余地。重要的是,从1990年到现在,技术进步已经使得每度电的生产成本下降了一半以上。 2002年以来风能产业的出口得以显著增长,德国风能的成功有效地给风能产品以最好的广告,德国80%的风能产品用于出口。

2002年联邦政府做出了发展离岸风能的决定。离岸风能基金会主席Jörg Kuhbier提到,离岸风电的发展对于实现可再生能源的发展目标意义非凡,关键是和海事部门一起尽快积累离岸风电系统运行的实践经验,为推动德国北部和波罗的海风电发展的催化剂 。但很多利益有关者也持批判的态度,比如渔业航运和旅游产业、海洋保护以及军事等方面的利益代表者都担心离岸风能带来负面的影响,因此联邦政府在2001年开始了一项综合研究项目以确定离岸风能可能造成的生态影响,以便解除上述担忧,并研究减少最终的生态影响。在海上风电的使用是从土地上的不同。与陆上风电不同,离岸风电场要求大笔的投入和昂贵的技术以及良好的组织管理,尤其是海上电网的规划、审批和实施对于组织管理提出更高的要求。针对此,2006年出台了一法规使得离岸风电减轻了一部分负担,就是和陆上风电一样,电网公司要负责从电厂到电网的连接义务,也就是必须负责从海上风电场到就近的陆上电网之间的电缆投资。

鉴于上述措施的实施行动比较缓慢,德国在2005年成立离岸风电基金会,以加速离岸风电试验场的建设,推动北部和波罗的海的离岸风电发展。基金拥有在北海试验区内的Alpha Ventus风电场,联邦环保部提供5年共5千万欧元的资金用于试验基地的离岸风能研发。2009年,在Alpha Ventus第一批共12个离岸风电机开始投入运行,总功率达60兆瓦。在北海和波罗的海区域已获批的25个风电场项目的电网连接已经准备就绪,其中有一些风电场已经开工建设,在未来的能源供应中他们将提供重要的贡献,到2020年,的风力发电能力将在北海和波罗的海的装机容量将达到10000兆瓦,届时将满足德国电力需求的5-6% 。

目前德国风能发展仍然面临技术方面的挑战,主要来自于电网扩容、风能存储以及从风能富集区域到需求区域的输送等方面。

3. 中国风能:重速度还是重效率?